Fred Tran Duc - La carte postale du bout du monde

Forum de Motards en Nouvelle Calédonie :: LE COIN DES MOTARDS... :: MOTOS ET MOTARDS : DU SERIEUX A L'HUMOUR

Fred Tran Duc - La carte postale du bout du monde

Fred Tran Duc - La carte postale du bout du monde

Source

Fred Tran Duc s’en est allé…

Par Jean Jacques Cholot - le Mercredi 03 août 2011

Difficile de trouver les mots pour décrire ce que j’ai ressenti ce matin en découvrant le dernier Moto Journal. Fred Tran Duc s’en est allé le mercredi 20 juillet, rattrapé par ce put.. de crabe.

Ce nom ne vous dit peut-être rien et pourtant…

Journaliste à Moto Journal au début des années soixante dix, il nous a régalé avec ses « khomérages » et ses essais légèrement déjantés avant de nous faire voyager chaque semaine avec sa « carte postale d’un bout du monde » relatant ses aventure au guidon d’un…. GT 80 !!!.

Ce globe trotteur insatiable ne tenait pas en place et à peine était-il de retour d’un de ses périples qu’il remettait le couvert, toujours au guidon de « p’tits cubes » qu’il affectionnait particulièrement, n’hésitant pas à leurs donner un surnom.

La puce, Brigitte, Grenouille, ou encore Tacotte la Bultaco avec laquelle il a décroché un titre d’un championnat américain en catégorie motos anciennes, sans oublier Mama San, le vieux Ford qu’il utilisait pour se rendre sur les différentes épreuves, et qui lui servait d’atelier, chambre à coucher, cuisine, salle de rédaction…seront les vedettes de ses récits que je dévorais chaque jeudi dans Moto Coin Coin.

Un hors série racontant son premier périple a été publié. A lire absolument « le tour du monde vécu et raconté par Fred du haut d’un mini Yam ».

J’ai eu la chance de le rencontrer furtivement à Montlhéry lors d’une manifestation d’anciennes au début des années 2000. Il était là avec son vieux fourgon et je crois même que Tacotte était du voyage.

Il s’était retiré au Viet Nam, pays d’origine de son père après un dernier voyage au guidon d’une 125 Zongshen. A sa famille et à ses proches, nos plus sincères condoléances.

Dernière édition par cobalt57co le Mer 16 Jan 2013 - 16:40, édité 1 fois

cobalt57co

-

Nombre de messages : 11732

Age : 55

Localisation : Nouméa

Moto : T'es de la police?

Humeur : Bonhomme...

Date d'inscription : 27/02/2009

titi-l'anar88 aime ce message

Re: Fred Tran Duc - La carte postale du bout du monde

Re: Fred Tran Duc - La carte postale du bout du monde

Je cite:

Fred Tran Duc: carte postale d'un bout du monde

Il était le trublion, le fou du roi, celui qui aimait ne pas suivre le même chemin que les autres.

J’aimais sa verve, son humour, parfois décapant.

J’imaginais bien que la vie à ses côtés ne devait pas être un long fleuve tranquille, mais ses écrits ne me laissaient jamais indifférents.

Et, il y eut ce jour fatidique où il annonça aux lecteurs de Moto Journal qu’il avait décidé de faire un bout de route au guidon de sa petite moto.

Puis, une photo en noir et blanc le montrant dans les rues de Marseille sur sa Yamaha 80 GT.

Préambule:

A partir de ce jour, j’ai attendu, trois années durant, les nouvelles de ce voyageur atypique qui envoyait ses extraits de carnet de route à Moto Journal.

La Carte postale d’un bout du monde était la première rubrique que je m’empressais de lire, et de relire, souvent, tant Fred me faisait rêver lorsqu’il racontait avec son humour si personnel, sa grande humanité, ses rencontres, ses impressions de voyage

Ses écrits de voyage étaient toujours surprenants, touchants, vivants. Sans m’en rendre compte, ils alimentaient mes envies futures de voyage.

Un an après sa mort, dans le pays d’origine de son père, le Vietnam, où il s’était arrêté lors de son dernier grand voyage, je réalise à quel point ce personnage m’a accompagné dans mes envies sans cesse renouvelées de départ au guidon d’un deux roues.

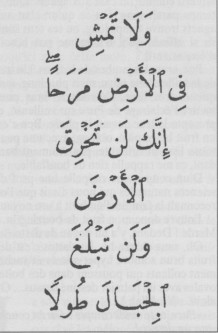

J'ai, affiché depuis de nombreuses années dans mon bureau, une phrase, d'origine coranique, qu'il faisait sienne: " Ne marche pas orgueilleusement sur la terre car tu ne saurais ni la fendre en deux ni égaler la hauteur de ses montagnes ".

Salut Fred.

--------------------------------------

J'ai longtemps vécu au chaud dans mon village natal, qui, même à quatorze kilomètres de Paris, était en ce temps-là à l'autre bout du monde.

Paris nous était Byzance...

Enfant, comme la plupart, je en voyageais jamais seul. Protégé par le cocon familial, je ne sentais pas les distances. L'automobile paternelle, nid familial compact avec Papa, Maman, frères, chat et bagages accompagnés, était notre bastion. Nous faisions ensemble semblant de nous mouvoir, mais en fait c'est l'étranger qui se mouvait vers nous. Non que nous le méprisions, mais le fait d'être en bloc nous donnait la certitude que rien ne nous empêcherait d'être de retour à l'heure ...

Ce bastion s'écroula un jour, lorsqu'un foutu enfant de Marie trouva malin de graffiter sur le panneau "Paris 14 km", qui était l'une des fiertés de notre commune et de la nationale 14 réunies, "Ouagadougou, 7241 km".

Dis, Papa, c'est vrai que la rue de Paris va à Ouagadougou?

Ce que mon père m'expliqua cette nuit là, assis comme un jurisconsulte sur son lit, main gauche, l'index gardant la page du Fleuve Noir dont mon incursion avait interrompu la lecture, posée sur le dessus du cosy, main droite frottant par moments, comme pour mieux exciter la pensée, sa joue hérissée d'une barbe rêche au baiser, avec un bruit de barbe-à-papa, m'a trois cent mille fois plus impressionné que la révélation des mystères du sexe, laquelle me fut faite, blague à part, par la bande...

Oui, au fond, elle y va: quand tu vas à l'école, en sortant de la maison, il faut que tu tournes à droite, puis à gauche, puis à droite, puis tout droit dans la rue de la station, puis à gauche après chez Madame Large, tout droit et à droite Si tu fais autre chose, tu peux te retrouver n'importe où... En fait, de la maison, il y a des routes qui mènent à Ouagadougou, à Moscou, partout...

- Et si je vais toujours tout droit?

- Si tu vas toujours tout droit, tu fais le tour de la terre et tu reviens à la maison, mais tu arrives par derrière, par le garage; mais on ne peut pas aller tout droit.

- Pourquoi?

- Parce qu'il y a toujours des obstacles à contourner.

Oh, Papa! Qu'as-tu dit?

Et merde alors, j'aurais eu un père comme ton beauf' qui m'aurait dit en bon chrétien " la rue de Paris s'arrête porte de la Chapelle ", tout ça ne serait probablement jamais arrivé...

De la France à l'Italie

CHICHE !

Chiche ! C’est le plus dangereux monosyllabe de la langue française… Il m’advint de l’entendre au bistrot Le Petit Pavois, un soir où, avec quelques amis, nous discutions de raids, comme il était alors à la mode de nommer les voyages en terre plus ou moins lointaines.

« Les raids, affirmais-je avec une emphase hélas coutumière, c’est du pipeau. Ils ne sont l’apanage ni de machines ni d’hommes exceptionnels. Quiconque le veut vraiment peut faire un raid. Tiens, j’en ferais même un avec la Puce, si … ».

Quelqu’un dit « Chiche ! »

Chiche, dans la conversation de gens un tant soit peu fiers, c’est comme « pour voir » au poker. Cela marque la frontière entre le baratin et le jeu qu’on a en main. Seulement, moi, j’avais mieux qu’une quinte flush : j’avais Puce.

C’est ainsi que Puce et moi, on s’est, quelques jours après, retrouvé sur le boulevard périphérique parisien, pour commettre une erreur volontaire : au lieu de prendre la sortie « Porte d’Orléans » qui vous emmène à l’intérieur de Paris, prendre l’autoroute du Sud et partir vers ces pays où, dit-on, les gens arrivent à parler couramment une langue aussi compliquée que le grec, le turc, la parsi, l’arabe, allez savoir …

Il faut que je vous présente Puce. Puce, c’est ma moto. C’est un 80 cc mini Yamaha fier de soi, mais qui souffre de ne pas être pris au sérieux du fait de sa petite taille. Vous voyez, j’ai déjà été obligé à dire « un » mini-Yam, alors qu’il s’agit bel et bien d’une moto. Cette tradition qui veut que les petits cubes soient masculins et les grosses cylindrées féminines.

Lorsque, au cours de notre voyage, près de la frontière turque, un pilote de 125 Yam avec qui on s’était tiré la bourre dans une descente sinueuse a dit : « il marche drôlement, ton mini », j’ai senti Puce se hérisser : encore une fois, on la classait, la reléguait dans un rôle d’engin tout juste bon à faire du porte-à-porte, alors que son truc ; c’est le farniente entremêlé de courses aux grands espaces.

Puce et moi avons bien vite découvert que nous étions faits l’un pour l’autre : je ne suis ni grand ni lourd, et Puce n’aime pas les êtres encombrants. J’aime les gens qui cachent leur jeu, et Puce, sous sa petite taille et son aspect fragile, dissimulait un tempérament à déplacer des montagnes. Alors, nous nous sommes liés bien vite, pour nous préparer à nous enfuir ensemble. Comme cadeau de mariage, j’offris à ma petite androgyne ce que bien des motards n’offrent pas à leur « grosse » : des Koni, le luxe, les seuls amortisseurs dont l’hydraulique est réglable. Puce n’était pas peu fière, d’autant plus qu’elle était la première Puce au monde à être ainsi équipée : les Koni pour mini-Yam, les premiers furent créés pour elle…

Ayant lu une flopée de récits de raids depuis Fenouil jusqu’aux Navigateurs Solitaires de Jean Merrien, je savais qu’un raid se prépare. J’ai donc tourné autour de Puce pour voir quoi diable devait être préparé. Or, plus je tournais autour d’elle, plus je trouvais ma Puce parfaite. Alors, j’ai fait un peu n’importe quoi, pour avoir l’air d’un vrai raider. J’ai démonté toutes les vis, tous les boulons de ma Puce et je les ai remontés avec du Neili Lock, un équivalent japonais du Loctite. J’ai remplacé les vis cruciformes du carter d’allumage par des BTR. J’ai empli les chambres à air d’anti-crevaison. J’ai vérifié que les repères d’avance à l’allumage sur le volant magnétique étaient justes, pour ne pas devoir emporter de comparateur. Ensuite, je n’ai plus su quoi faire, alors je m’en suis tenu là.

Un vrai raider, ça emmène des outils et des pièces détachées. Alors, j’ai acheté une paire de sacoches cavalières et j’y ai mis tout ce qui m’est passé dans les mains : un jeu de clés de 6 à 23 mm, trois clés BTR, deux tournevis, trois clés à molette assorties, un arrache-volant, des démonte-pneus, des rustines, des chambres à air, une clé à griffe, une dizaine de bougies ( standard, froides et ultra-froides), des ampoules de rechange, des fusibles, deux rupteurs d’allumage, un condensateur, une bobine haute tension, une couronne arrière, différents pignons de sortie de boîte, un piston complet, des joints de culasse, des joints d’embase, des filtres à aire, des transmissions de gaz et d’embrayage, un gros bout de chaîne, des attaches rapides, des rondelles-frein, une broche de roue arrière avec son écrou et ses tendeurs de chaîne et huit litres de Motul 300 V.

Tous les ceusses qui étaient allés loin avec des deux-temps se sont plaints de ne pas trouver la bonne huile. Avec la 300 V, j’avais réglé ma pompe à huile pour qu’elle débite grosso-modo 3% à fond, ce qui devait représenter un litre aux 1000 km.

Ensuite, j’ai attaché un pneu de rechange à l’arrière de la selle et me suis frotté les mains. J’avais maintenant une vraie machine de raid. Puce était toute fière, du coup elle m’a demandé de lui rallonger sa démultiplication. On a fait avec ce qu’on a trouvé, le 15/41 d’origine est devenu un 14/31. C’était beaucoup trop long, mais avec un pignon de 13 dents, la chaîne venait caresser le bras oscillant. On est donc parti avec un braquet bon pour rouler sur l’anneau de vitesse de Daytona avec le vent dans le dos.

Quand j’eus mis tout ça dans les sacoches de Puce, je m’aperçus qu’il ne me restait plus de place pour mes propres affaires. D’abord, quelles affaires ? J’eus beau fouiller dans mes armoires, je ne trouvais pas la tenue appropriée à un raid au Moyen Orient ; Le Barbour ? Trop chaud. Le blouson de cuir ? Trop chaud aussi. Alors, je suis allé chez mon tailleur préféré : « Au Paradis du Minou-Chat ». Les patrons sont vraiment a-do-rables, ils ont retourné toute la boutique pour me trouver une tenue qui fasse raider. Depuis la saharienne en tergal jaune Bahamas discrètement surpiquée de soie rose, assortie d’un pantalon cintré délicatement relevé par un galon de satinette ajourée, jusqu’au pardessus en agneau voilé mais d’aspect très martial, accompagné d’un pantalon à poches plaquées et cloutées, je n’ai rien trouvé de vraiment seyant.

Alors, je me suis rabattu sur une toute bête veste de jean, avec pantalon du même métal, des demi-bottes en chevreau tout à fait croquignolettes et un blouson en nylon léger pour couper le vent du désert. Je calai mes boîtes de pièces détachées avec des T shirts publicitaires qui me tiendraient lieu de chemises, une brosse à dents, un rasoir, un bout de savon et je fus prêt.

Ainsi, le 4 août 1975 après-midi, Puce et moi partîmes vers des horizons inconnus.

En passant devant une vitrine, je nous regarde pour voir si j’ai l’aspect d’un raider. Horreur ! C’est d’un coursier que j’ai l’air avec mes sacoches en toile à bâche, mon petit casque léger et ma tenue pas motarde pour un flesh. N’importe ! Puisque coursier il y a, je serai le coursier du désert.

LE VOYAGE DANS LA NUIT

Il est 17 heures lorsqu’enfin, Puce et moi, nos engageons sur le boulevard périphérique pour commettre la fameuse erreur qui nous emmènera dans des pays où les chameaux ont des dents.. Nous l’accomplissons religieusement, ce tour de périphérique qui sera peut-être – qui sait – le dernier.

Arrivés du côté de la porte d’Orléans, nous prenons l’air de rien la sortie « autoroute A6 » et aussitôt, je m’écrie : « enfer et damnation ! Je me trompai ! ». Ainsi, au cas où ça finirait mal, Dieu nous sera témoin que l’on n’a pas fait exprès. Cela commence d’ailleurs mal puisqu’à peine engagé sur l’autoroute, je me souviens que j’ai oublié quelques menues choses : une chaîne de rechange, le manuel d’atelier de Puce, du fil de fer, mon carnet d’adresses et le plein d’essence. Je calcule vite dans ma petite tête combien de kilomètres on a fait depuis le dernier plein, avec un réservoir de 4,8 litres, il ne faudrait pas …

A quelle distance se trouve la première pompe sur l’autoroute ? Je me vois déjà en train de pousser quand apparaît la première station-service.

Du coup, je me décide d’acheter une nourrice à essence, au cas où …

Dans la boutique attenante à la station-service, on vend de superbes bidons de cinq litres Design Guy Boucher, de section triangulaire. Fichtre, ça pourrait en même temps faire un appuie-dos, ce machin là ! Pointant un index décidé sur l’un de ces objets : » Je voudrais une nourrice comme ça, mais couleur puce, s’il vous plait.

- Cela ne se fait pas en rouge.

- Mais ma Puce à moi, elle est bleue ! » réponds-je, comme s’il s’agissait là d’une évidence.

Faute de bleu, je repars avec un bidon jaune, laissant la vendeuse quelque peu étonnée. Pensez, elle n’avait jamais vu de Puce bleue…

Le braquet « Daytona » s’avère parfait sur autoroute, en aspiration derrière les camions, on marche à 90 de croisière. Sympas, d’ailleurs, les routiers. Le plus souvent, voyant Puce derrière eux, ils font attention, font des appels de stops avant de ralentir, et lorsqu’on se sépare, on fait un signe de la main, à la prochaine, merci…

Il va bientôt faire nuit lorsque j’aperçois une 125 Kawasaki trail arrêtée au bord de la route. Je pense déjà : Zut, si je m’arrête, ça va casser la moyenne, si c’est grave, on va y passer la nuit, acré vingt dieux …mais j’ai déjà commencé à ralentir. Le gars n’était qu’en panne d’essence, c’est déjà arrangé, merci, salut, bonne route, et c’est reparti.

La Kawa me double cinq minutes plus tard, signe de la main, et on roule, on roule … Une heure plus tard, lorsque je m’arrête pour faite le plein, le gars est là, on se sirote un café, on discute. Il va à Lyon. Et toi, où vas-tu ? J’hésite un peu car en fait, je n’en sais trop rien ; J’avais pensé à Bagdad, à cause du khalife Haroun-el-Poussah, mais je n’ai pas trouvé de visa irakien. Ensuite, j’ai pensé suivre le rallye Shah Abbas vers Ispahan ; lorsqu’il est parti, le 1er août, je n’avais encore aucun des visas qu’il fallait pour passer les frontières. Bah ! Si je vais assez vite, je tâcherai de le rattraper à Ispahan, sinon, bah, on verra…

Mon compagnon me laisse son adresse à Lyon. « Si tu es fatigué, tu peux passer à n’importe quelle heure, il y aura à manger et un lit pour toi ». Je remercie, c’est beau l’amitié entre motards… On repart.

A une cent-cinquantaine de bornes de Lyon, je me mets en « sucette » derrière un camion superbe, un semi tout tôlé, de ceux qui ne risquent pas de vous lâcher leur chargement sur le nez, une merveille. En plus, il ne fume pas trop. Tiens, il transporte des bacs à fleurs « Riviera »… C’est inscrit en gros avec motif floral, sur les portes arrière du bahut. Il fait nuit, l’arrière du camion avec Riviera et les fleurs peintes constituera mon seul paysage jusqu’au péage de Lyon.

Le chauffeur me fait signe « au revoir », il doit être minuit mais j’ai la flemme déjà de regarder ma montre. Après avoir un instant pensé arrêt et lit chaud, je prends la direction « Chambéry », encore par l’autoroute, car je veux être vite, vite le plus loin possible de Paris et je n’ai pas envie de Rouler de nuit sur une route dangereuse.

Peut-être l’autoroute la plus chère du monde. A la sortie de Chambéry, 90 km plus loin, on me demande 22 balles. Je me soulève péniblement de la selle et montre Puce. Oh ! C’est ni une Rolls ni un semi-remorque … 22 balles, c’est le tarif minimum, ah ! bon… je repars, direction Albertville. J’y suis à quatre heures du matin, j’ai faim, j’ai froid, ma tenue spéciale désert est un peu légère pour rouler de nuit dans les Alpes. Quoi ? des vêtements chauds ? V’rendez pas compte de la place que ça prend… Bof, dans quelques z’heures je serai en Italie, f’ra plus chaud. J’ai sommeil, j’ai froid, fait ch…

Qu’est ce qui me prend de rouler comme un forçat alors qu’au fond je suis en vacances ? Oui, peut-être rattrapé le rallye Shah Abbas … Il y a aussi que je suis déjà allé plusieurs fois en Italie et en Grèce, même si c’était par le train, et que je suis pressé de voir du nouveau, aussi que si j’ai fait beaucoup de moto, je ne suis jamais allé plus loin que Toulon, et que du coup je ne suis pas sûr que ma moto ne va pas se transformer en cougourde passé la frontière italienne, des incertitudes, quoi. Cela m’oblige à rouler plus vite que mes doutes, de peur qu’ils ne me rattrapent.

Le patron de la station Esso, à l’entrée de d’Albertville, me propose de me reposer un peu dans son hall d’expo de voitures. « A six heures, il y a un bistrot qui ouvre, vous déjeunez et vous repartez… »

Cela ma plaît. Je m’installe dans un fauteuil, mais j’ai eu trop froid pour pouvoir dormir maintenant. A six heures moins le quart, le gars vient me voir ; « J’ai vu passer la patronne du bistrot, elle ouvre tout de suite ».

J’y vais, je déjeune et je repars. Il commence à faire jour. Les Alpes … C’est beau, les Alpes, mais c’est mal chauffé et ça monte, ça monte… Megève, altitude idéale, mille et j’sais plus combien de mètres, claironne un panneau. Idéale pour qui ? Plus on monte, et plus Puce perd de chevaux. Enfin, bientôt le tunnel du mont Blanc, l’Italie, tiens, au poil, une descente …

Ah ! Les descentes de montagne, quel pied ! Je bombe comme un mort. L’empattement ultra-court de Puce nous permet de négocier les épingles à toute vibrelure, on peut entrer à fond partout et freiner dans les virages, c’est super… Un tunnel, deux tunnels, fait pas clair là d’dans, et puis c’est humide, tiens qu’est ce qu’y fait c’con-là, ma parole, il s’est arrêté, ça va pas la tête ? Debout sur les freins… C’est con, j’aurais pas dû entrer à fond dans le tunnel, la route est toute noire, mon phare n’éclaire rien, j’les ai vus trop tard, paraît qu’il faut fermer un œil avant les tunnels pour voir clair après, faut être con pour s’arrêter comme ça dans un tunnel, ça freine pas des masses, à tous les coups je tape, j’verrai même pas l’Italie bonsanxècon…

Je freine, je freine, mais c’est plus pour limiter le gravité du choc que pour l’éviter. Je ne vois rien que cette vacherie de bagnole arrêtée devant moi. Et puis si, au dernier moment, je me dis que c’est bon, je bloque la roue arrière, mets Puce en travers, et on s’arrête ; ma cuisse touche la tôle froide de la caisse. J’en suis tout essoufflé. Ce n’est rien pourtant, juste un brave homme qui est tombé en panne dans le tunnel, s’est arrêté et a ouvert sa porte, bloquant la circulation dans les deux sens…

On continue donc, Puce et moi, un peu secoué, et l’on arrive au tunnel du Mont Blanc. Pas possible, ce tunnel. Il est incroyablement long, si bien qu’au bout d’un moment, privé de points de repère, on ne sait plus où il va, d’où il vient, s’il monte ou s’il descend. Histoire de rigoler, j’ai essayé de faire croire à Puce qu’il allait au centre de la terre. Du coup, on a vraiment eu l’impression qu’il descendait, qu’il descendait… Nous avons tout de même été rassurés quand, à l’autre bout, on a vu le jour. Ce ne pouvait tout de même pas être les antipodes… En fait, c’étaient déjà les antipodes : c’était l’Italie. Aussi, tout en descendant vers Aoste, je fis un exposé sur la géographie italienne. Puce, en effet, ne connaissait avant notre départ que Hammamatsu et Paris…

L’Italie est un pays en forme de botte, qui est le plus souvent baigné par trois mers : à gauche, la Tyrrhénienne, qui, selon certains, ne serait que le pseudonyme de la méditerranée, à droite l’Adriatique, et au dessus, la lumière.

L’Italie possède deux ressources naturelles : le soleil, qui absorbe l’énergie et incite au farniente, importante activité du pays, et la décontraction naturelle de ses indigènes, qu'en langage scientifique on appelle les Italiens et, en pratique, de façon beaucoup plus irrévérencieuse.

L'Italie possède trois industries principales:

A/ Les affiches

Les affiches sont en Italie, un sous-produit de l'incertitude politique, qui constitue le pilier de la civilisation latine. L'importance d'un parti politique est, en Italie, directement proportionnelle à sa production d'affiches, sauf, bien sûr, quand ledit parti est au pouvoir. Il est alors interdit d'affichage, et ce sont les partis d'opposition qui y ont droit, chacun à son tour: l'extrême-gauche affiche d'abord, puis l'extrême-droite colle ses affiches par dessus celles de l'extrême-gauche, puis la gauche par dessus celles de l'extrême-droite, puis la droite par dessus celles de la gauche, etc. Cette loi simple d'alternance bipolaire permet à l'industrie italienne des affiches d'être rentabilisée à fond.

B/ Les graffiti

Les graffiti sont, bien plus que la télévision, le vecteur de la pensée populaire italienne. Cela s'explique très bien par le fait que chaque Italien dispose en moyenne de 120 m2 de murs privés ou publics, qui représentent une surface utile sans comparaison avec le tiers de m2 d'un écran de télévision. Ainsi, depuis "Romeo e Giulietta, per la vita" jusqu'à "Cani rossi, morte a voi" (mort à ces chiens de rouges), l'essentiel de la pensée italienne se transmet par graffiti interposés.

C/ Les véhicules automobiles

Ces industries sont très saisonnières, car elles ne fonctionnent qu'en dehors des périodes de grève.

1/ les voitures automobiles: il est assez étonnant de trouver des automobiles italiennes hors de leur pays d'origine: elles sont en effet uniquement conçues en fonction des besoins nationaux. Une auto italienne possède quatre vitesses: la première sert à faire cirer les pneus, la seconde à faire du bruit, la troisième à doubler en sommet de côte et la quatrième à emmener les enfants en vacances. Une cinquième vitesse peut être utile à ceux qui voyagent avec chien ou chat: elle permet audit animal de passer aisément de l'avant droit à l'avant gauche de l'auto, pour par exemple aller se lover sous les pédales, sans être gêné par le levier de vitesses.

Les pneus qui se trouvent en temps normal aux quatre coins de la voiture, servent d'avertisseur de virage: quand ils hurlent, c'est que la route n'est pas droite. La fenêtre est un élément important: elle sert à faire pendre le bras gauche en conduite normale. Autre élément essentiel, le rétroviseur: attention! Quiconque regardera dedans sera transformé en pierre. Il est là pour servir de point d'attache à l'indispensable poivron porte-bonheur, ceci compense cela...

2/ Les motos: l'industrie motocycliste italienne repose sur la loi de la division des forces: il s'agit de fabriquer le plus grand nombre possible de modèles, dans le plus petit nombre d'exemplaires. cette règle est destinée à favoriser l'industrie de scatalogues, qui est une branche de celle des affiches. La moto italienne, plus qu'à rouler, est destinée à faire du bruit, car l'Italien moyen a une sainte terreur du silence. cela dit, des personnes dignes de foi affirment en avoir vu rouler.

Dernier point, le casque est rigoureusement interdit en Italie. Bien sûr, on trouve quelques contestataires pour s'affubler de cet invraisemblable accessoire, mais on a tôt fait de les mettre à l'écart: ce sont des couards et des antinationalistes.

Nous voilà déjà à Milan. On n'a rien vu, rien. Cela fait une nuit blanche passée, et, nous roulons par habitude, polarisés, indifférents à tout, avec pour tout horizon un bout de macadam à bouffer. Je veux arriver vite, vite, à Brindisi, pour prendre le bac pour la Grèce.

Après, il y aura une mer entre la France et nous, on pourra respirer, perdre cette impression que la réalité est en train de nous courir aux fesses... Au passage, nous avons dû acheter une carte grandeur nature de l'Italie. En effet, seules les autoroutes sont panneautées grande ville par grande ville.

Si, par exemple, vous voulez aller de Milan à Ancone par l'autoroute, vous n'avez qu'à suivre la direction d'Ancone, c'est élémentaire. Si, par contre, vous voulez faire le même parcours, ô vicieux, par les routes ordinaires, il vous faut connaître le nom de toutes les petites villes intermédiaires. Elles sont seules indiquées. Or, les autoroutes nous sont fermées, à Puce et à moi: à l'entrée de chacune d'entre elles, un immense panneau indique les restrictions d'usage. Entre autres, les deux roues de moins de 150 cc sont interdits. Allez faire croire que Puce, qui est tout juste grosse comme un Saint Bernard moyen, fait plus de 150 cc!

Après déjeuner, nous partons de Milan. Il est en gros 15 heures, cela fait vingt heures que nous avons quitté Paris. J'ai un peu la flemme et beaucoup mal aux fesses. Quant à Puce, elle a toujours bon moral. Tout de même, pour que je ne l'oublie pas, elle noie sa bougie ultra-froide en sortant de la ville. Puis, le cycle recommence: quinze bornes tranquilles, un village limité à 50 km/h, vingt bornes tranquilles, une traversée de ville, vite chercher le nom de la ville suivante sur la carte, et l'on recommence. Nous arrivons ainsi à Bologne. On imaginait une cité industrielle froide et laide, Bologne nous a au contraire paru coquette, d'autant qu'on a eu le temps de l'admirer, en cherchant, comme d'habitude, la petite ville suivante. Après avoir arpenté Bologne pendant trois quarts d'heure sans trouver notre chemin, nous décidons de passer hors-la-loi. Bravant le panneau "interdit aux motos de moins de 150 cc", nous prenons l'accès vers l'autoroute pour nous présenter, fiers et dignes, au péage d'entrée.

C’est une cabine de verre fumé, à l’intérieur, deux képis nous lorgnent. Silence… J’essaie de me faire tout petit, pour donner à Puce l’air d’une grosse moto. Je tends une main innocente pour prendre ma carte d’entrée sur l’autoroute. Le regard du premier képi de fait froid, et arrive la question tant redoutée : Che cilindrata, questa moto ? Elle fait quelle cylindrée, cette moto ?

On s’est arrêté un peu en avant du guichet, pour mettre en valeur la plaque « F » qui peut constituer une bonne excuse. A nouveau, l’un des péagistes désigne Puce d’un doigt sévère et dit, en martelant le mot « Ci-lin-dra-ta ? ». je le contemple de mon air le plus imbécile et lui dis en français : « Pardon, c’est à propos de quoi-t-est-ce, s’il vous plait ? »

« Ci-lin-dra-ta !!! »

Impitoyable, je continue à le regarder avec mon air abruti n°16. Le second péagiste pousse du coude son collègue et lui dit : « Cela ne fait rien ! C’est une moto et basta… ».

L’autre marque un temps puis d’un air méprisant, me tend ma carte d’entrée. Je m’en saisis calmement, passe en première, et nous voilà, dans des conditions illicites, sur l’autoroute, Puce et moi. On rigole bien.

« T’as vu Puce comme on l’a mis en boîte ? »

« Et si l’on tombe sur les flics ? »

C’est Puce qui parle. Eh oui, elle parle, quand elle est sûre que personne d’autre que moi ne peut entendre. Sinon, elle ne parle qu’aux autres motos – et encore pas n’importe lesquelles – et parfois aux enfants.

« T’en fais pas, Puce ! Maintenant qu’on a la carte d’accès, on s’en fout. On chique de nouveau à celui qui ne comprend rien, à la limite on nous obligera à quitter l’autoroute. De toutes façons, il fait nuit, il fait froid, y’a pas grand risque ».

C’est reparti pour 250 bornes d’autoroute. Cela n’a l’air de rien, comme ça, 250 bornes, mais il ne faut pas oublier que Puce et moi, on marche à 60-70 de moyenne. Cela fait quatre bonnes heures à passer, avec la nuit, le froid, et de fichus travaux mal signalés. Il ne doit pas y avoir grand monde qui roule de nuit en Italie, les chaussées rétrécies sont souvent signalées par de simples cônes, pas de feux clignotants, rien… Une fois comme ça, du temps déjà lointain où je roulais 50 cc, j’ai pris un terre-plein central à fond, oh là là, quelle gaufre ! Rien que d’y penser, j’ai encore plus froid.

Hé Puce, si tu vois arriver un sac de nœuds, préviens-moi. Puce ne répons pas. Elle en a marre, elle aussi, elle se renfrogne. Du coup, je me retrouve tout seul dans la nuit, avec pour seul horizon un compteur rivé sur 80 km/h et une route sombre que j’entrevois à peine. Je commence à en avoir sérieusement marre. C’est décidé, on s’arrêtera à Ancone pour y passer la nuit. Enfin, ce qu’il en restera car il doit être tard. Je me contorsionne pour regarder ma montre, mais avec cette foutue nuit noire, je n’y vois rien. On a déjà fait soixante-dix bornes depuis l’entrée de l’autoroute.

A la prochaine station, parole, on s’arrête. La station suivante, il nous faudra trois quarts d’heure pour y arriver. Je fais faire le plein de Puce, puis direction le bar. Les bars italiens ne sont pas conçus comme dans les pays civilisés : en France, on boit et l’on paye après. En Angleterre, on paie à la réception de sa glougloute. Dans beaucoup de bars italiens, on annonce à la caisse ce que l’on veut boire, on paie et l’on donne le ticket de caisse au bar. Si l’on veut remettre ça, il faut retourner à la caisse, repayer, reprendre un ticket, etc. Heureusement que le café italien est sublime. Fort, savoureux, incomparable. Je m’en tape trois de suite, ça fait trois passages à la caisse. Tout à ma béatitude de goûteur de café, je regarde dehors.

OH, MERDE ! IL PLEUT …

Mon moral, un instant remonté par le café chaud, redégringole en piqué. Je vais chercher Puce pour la mettre à l’abri sous un grand escalier. En levant les yeux, je vois que cet escalier mène à un « motel Agip ». Si l’on restait là ? L’idée ne nous plait pas plus que ça : on avait dit « halte à Ancone » et pas « halte à cent bornes d’Ancone ».

En plus, de jour, on risque de se faire arrêter par les flics. Il faut continuer mais je n’ai pas l’ombre d’un vêtement imperméable. Emporte-t-on une tenue de pluie pour se rendre dans ces pays bénis d’Allah où il ne pleut en été que chaque fois que le prophète perd un bras ?

Je retourne boire d’autres cafés, puis la pluie se calme. On repart. Depuis Milan, j’ai mal aux meules comme ce ne doit guère être permis. Toutes les vingt bornes, il faut changer de position : assis en avant et en appui sur la cuisse gauche, puis en avant sur la cuisse droite, en arrière sur la fesse gauche, etc. En plus, il y a mon slip : c’est le modèle « super-frisson » de chez Rôminet, de ces trucs super-sexies, taillés au plus juste, si riquiquis qu’on n’y trouverait pas la place pour se moucher. Côté séduction, érotisme, c’est 15 sur 15. Par contre, les élastiques de cuisse qui font que le mien est si provocamment ajusté sont en train de me scier les jambons de façon intolérable. Toutes les étapes suivantes, je les ferai sans slip, d’abord ça fait des économies de blanchisserie, ensuite j’aurai moins mal au cul…

Lorsqu’arrive la sortie vers Ancone, je suis en loques. Puce ne me parle plus. Je suis tout seul, tout seul. De la sortie de l’autoroute jusqu’au bled, horreur, il devait y avoir une quarantaine de bornes. Enfin, nous entrons à Ancone, longeons le port, à la recherche d’un hôtel digne de nous, un hôtel de première classe normes italiennes.

On ne doit pas être beau à voir, à force de suivre les camions qui nous crachent à la face leurs renvois de suie. Si vous vous pointez cradaud, à une heure du matin, dans un hôtel minable de la Chaîne Régionale des Marchands d’Aspirateurs, on vous jette. Si vous arrivez dans le même état à la porte d’un ****NN, Dinner’s Club, American Express cards welcome etc,on trouve ça très original, et vous accueille à bras ouverts. Nous repérons sans mal le « Jolly-Hôtel » qui domine la ville et l’écrase de son enseigne lumineuse. O joie des hôtels … Respectables. Nous sommes aussitôt pris en charge.

On met Puce à l’abri, on me donne les horaires des ferry-boats de Brindisi à la Grèce, je n’ai plus qu’à me laisser guider jusqu’à ma chambre. Aussitôt introduit dans mes appartements, je me regarde dans la glace. Ciel ! Je suis plus noir qu’Idi Amin Dada, ma veste Levi’s bleue est totalement noire jusqu’au niveau de mon nombril.

Ah ! Un bain chaud lorsqu’on est crevé, vanné, tout cassé, quel pied ! Sorti du bain, un problème se pose à mon esprit épuisé : et mon cul ? Rassemblant toute ma force d’âme, je présente mes fesses à un miroir, contemplant le paysage en passant la tête entre les genoux. Le spectacle est cent fois plus dramatique que le « Guernica » de Picasso. C’est rouge carminé avec des raies bleues, comme un steak tartare pas frais. Horrifié, je me jette au lit.

C’est le double café matinal servi au lit, avec œufs au plat, qui me sort d’un sommeil en béton armé. Je fonce à l’agence de voyages la plus proche, pour demander un aller en bateau Brindisi-Patrai (Grèce). L’employé de l’agence de voyages me regarde d’un air apitoyé : « Je suis désolé, mais pour Brindisi-Patrai, il faut attendre jusqu’au 12 août. Si vous voulez partir d’ici, d’Ancone, il vous faut attendre jusqu’au samedi …».

Nous sommes mercredi matin. On avait bombé jusqu’ici en pensant rejoindre les BMW du rallye Shah Abbas à Ispahan, il n’en est plus le moins du monde question. Je sors de l’agence de voyages pour annoncer la nouvelle à Puce.

« Écoute, Puce, y’a un truc : notre gag d’Ispahan, c’est foiré. C’est ma faute, on aurait dû passer par les pays de l’Est pour ne pas avoir à prendre un bateau en août sans réservation. C’est moins drôle que la côte adriatique italienne, c’est peut-être moins beau, mais …Excuse-moi, c’est ma faute. On va aller quelque part en Orient tout de même, on improvisera ».

Puce ne répond rien, mais son silence est un pardon. Nous retournons, tout penauds, à l’hôtel, j’ai en poche une réservation de bateau Ancone-Patrai pour samedi dix heures du soir. Je n’ose rien dire à Puce. Je la mets soigneusement à l’abri, et retourne me coucher. Le lendemain matin, très tôt, je réveille Puce pour lui remettre sur les épaules les sacoches cavalières, le pneu de rechange, tout le fourniment. Elle paraît surprise. Elle pensait peut-être que nous allions rester là en attendant le bateau de samedi. Cela aurait pu être le cas et, je crois, Puce en eût été déçue.

Malgré cela, elle joue la surprise, et me demande, parodiant un disciple du Christ dans un roman pseudo-antique dont j’ai malencontreusement oublié le titre :

« Quo imus, domine ? ».

- D’abord, je ne suis pas ton maître, répondis-je tendrement, puis prenant des élans plus antiques : « A Rome, pour nous faire crucifier une fois de plus ou béatifier une fois pour toutes ! ».

Nous partîmes pour une journée de route, laquelle devait nous mener à la plus déconcertante des villes que je connaissance à ce jour : Rome, où, malheur de ma vie, j’ai bien cru rester pour toujours, entre les ténèbres humides et propices à l’amour à la sauvette de Casa di Nerone et la lumière blanche comme mort de la Piazza Venezia. Rome qui, sans blague, avait des serres assez longues pour nous garder tous deux à jamais. Puce et moi …

D’Ancone à Rome, il y a sur la carte, moins de 300 kilomètres. Nous avons trouvé le moyen d’en faire 330. De là à dire que nous nous sommes un peu égarés… La route passe par une bathe chaîne de montagnes, que j’appellerai les Abruzzes parce que je trouve ça joli, et que j’ai toujours dormi pendant les cours de géographie . Maths, histoire et géo m’assomment plus que le phénobarbital.

La petite journée de route Ancone-Rome a été idyllique. C’est merveilleux, la montagne lorsqu’il n’y fait pas froid. De plus, les grimpettes des Abruzzes ( ?) ne sont pas trop abruptes, et nous savons qu’après chacune d’elles, il y aura une descente de luxe qui nous permettra de prendre un petit pied des familles. De temps en temps, au bord de la route, un village accroché à flanc de montagne nous regarde tranquillement passer.

En passant devant Spolète, je raconte à Puce l’histoire du fou qui repeint son plafond.

« Tu te rends compte, Puce, si tout à coup Spolète oubliait de s’accrocher à la montagne, et dégringolait comme un jeu de cubes ? Il faudrait construire une nouvelle route, qui serpenterait entre les maisons tombées, ça ferait un drôle de circuit : épingle de chez Mario Boni, virage du bistrot, esse de l’épicerie, double-droit de la gendarmerie, tout ça pêle-mêle… Houps ! »

J’ai dit « houps » parce qu’on a failli louper un virage, que j’appellerai le virage du Trou, parce qu’il borde un chouette précipice.

Puce me rappelle à la raison, et l’on arrive sans encombres à Rome, en début d’après-midi. Rome… On l’appelle la Ville Éternelle, ben, c’est idiot. Toutes les villes sont éternelles, sauf tremblement de terre, et encore, dans ce cas-là, on s’arrange généralement pour les reconstruire au même endroit, avec le même, alors quoi ? Qu’est ce qui différencie Rome des villes pas éternelles ? Peut-être… Peut-être ses monuments ? Il faut bien dire que lorsque l’on se déplace à Rome, c’est un permanent slalom entre monuments.

Impossible de faire cent mètres en ligne droite sans en heurter un. Des hauts, des bas, des beaux, des moches, des classiques, des baroques, et tout le monde circule à toute vitesse autour. Puce voulait voir le Colisée. Je ne pouvais pas le lui refuser. On a eu quelque mal à y parvenir à cause des voitures qui, en permanence, le contournent en faisant crisser leurs pneus, tout comme si c’était un truc pas éternel. On croirait que les jeux du cirque se poursuivent non plus dans le Colisée, mais autour de lui, avec des Fiat et des Alfa à la place des chars. On a fini par réussir à se faufiler au milieu de la course de chars pour parvenir dans le Colisée.

Sous le soleil du mois d’août, il ressemblait à une grouillante fourmilière éventrée, pleine de petits êtres multicolores qui … Ben …fourmillent à gauche à droite, s’arrêtent en faisant vibrer leurs antennes, entrent, sortent, hésitent, dévorent ici ou là une becquée de cartes postales ou de diapositives. Puce et moi avons été un peu effrayés, n’ayant encore jamais visité une fourmilière. Il valait mieux aller plus loin.

Une avenue plus loin, nous voilà Piazza Venezia, dominée par ce que les Romains appellent le Monumento Olivetti, dédié au dernier roi d’Italie. Il porte bien son nom, ressemblant à une gigantesque machine à écrire des années trente. Un immense escalier donnant sur une rangée de colonnes et après … Rien ! Rien de rien !!!

Incroyable… Décadent. Splendidement inutile. Ave Puce, on s’est dit qu’un peuple capable de construire des incongruités de ce calibre devait être passionnant. Il fallait trouver des Romains, les mesurer, les analyser, les soumettre au test de la liqueur de Fehling, en bref chercher à savoir. Mais, au fait, où sont les Romains ? Nous n’avions en effet, jusque-là, rencontré qui que ce soit qui ressemblât, de près ou de loin, à un Romain.

« Il faut chercher des Romains, dis-je à Puce, viens, quittons cet endroit et explorons ce mystère ».

Nous roulâmes, roulâmes, sans voir autre chose que des gens qui étaient trop accoutrés, trop rougis par le soleil, qui avaient l’air trop conquérant pour n’être pas des touristes. Nous découvrîmes tout de même le plus grand danger que Rome réserve aux Puces : les rails de tramway. En effet, à Rome, il y a des tramways, et ces animaux redoutables qui, à chaque poteau, crachent au ciel, une gerbe d’étincelles, apportent avec eux le plus épouvantable des fléaux : les rails.

Ces horribles serpents au dos luisant ont pour nourriture favorite les Puces ; Si une Puce à le malheur de passer sur le dos de ces monstres, ils lui enserrent les pneus, la jettent à terre et en font leur pâture. Pour échapper à l’emprise de ces affreux reptiles, il faut les attaquer de biais, comme tous les serpents, qui n’ont pas ou peu de vision latérale. Ce serait facile s’il n’y avait les automobiles, les horribles complices des serpents pucivores. Elles se mettent à deux, une de chaque côté. Lorsque la malheureuse Puce est prise en tenaille par les deux automobiles, l’une d’elles se rapproche de la victime. La pauvre Puce est alors perdue. Si elle ne bouge pas, elle est dévorée par l’automobile de droite. Si elle oblique sèchement pour échapper à celle-ci, tout en se préservant du serpent tapi sur le sol par une approche suffisamment biaisée, elle est dévorée par l’automobile de gauche. Dans tous les autres cas, elle est presque à coup sûr engloutie par le serpent. Puce, ma Puce à moi, était effrayée. Moi-même faisais de mon mieux pour la protéger des monstres. Toutes les techniques acquises en dix ans de combats sur les arènes parisiennes me servirent : feinte au corps, freinage-surprise, accélération éclair suivie d’un déboîtement au ras du pare-chocs, coups de pied en vache, tout me fut utile.

Soudain, apercevant une ruelle sombre, nous nous y jetâmes pour échapper aux serpents. C’est ainsi que, par hasard, nous découvrîmes à la fois les Romains et une vérité première.

Tout à notre joie d’être dans une ville au ciel clair, nous avions, Puce et moi, toujours roulé au soleil. Or, dans les pays chauds, seuls les touristes donnent leur pâleur en pâture à Phoebus. Pour les autres, le soleil n’est là que pour faire apprécier les recoins qu’il néglige. Ceux qui le connaissent mal le recherchent. Ceux qui l’on toujours connu ne cherchent qu’à se cacher de lui. Les Romains étaient donc là, dissimulés dans l’ombre.

C’est aussi dans l’ombre que nos trouverons plus tard les Grecs, les Turcs et les Arabes… Nous découvrîmes donc les Romains autour d’une place ombragée et loin de tout monument, au moins autant qu’il est possible à Rome : Sainte Marie majeure n’était guère qu’à 500 mètres. C’est Place Victor-Emmanuel II que nous entrâmes vraiment dans Rome, et que Rome se referma sur nous. Nous n’en sommes jamais vraiment sortis.

Où que vous alliez dans le Sud, les enfants sont toujours les premiers ambassadeurs. Dès que nous fûmes arrêtés, ils s’approchèrent de nous et commencèrent à palper Puce sans vergogne. Tout, depuis le cabochon de feu arrière jusqu’au pneu avant fut inspecté, palpé, commenté. On se serait cru à un contrôle médical. Puce était toute fière d’être le centre d’intérêt de cette volée de chérubins qui n’avaient sûrement jamais vu une si jolie moto construite à leur taille. En effet, les mini-motos que nous avions rencontrées dans Rome étaient des rustaudes, bruyantes, mal finies, mal peintes, bref des filles de rien que Puce ne daignait même pas regarder.

Ensuite, ce fut à moi que les enfants s’intéressèrent : comment t’appelles-tu, d’où viens-tu ? Ils ont ouvert de grands yeux en apprenant que je venais de Paris, l’autre ville éternelle.

« Comment, avec une si petite moto ? »

Tiens, je crois découvrir à l’instant pourquoi Puce a tant aimé l’Italie : on y appelle « moto » tout ce qui a deux roues et un moteur. Partout, on m’a parlé de « la tua moto ». Cela a dû plaire à Puce, car je la soupçonne d’être un peu fière…

Après les enfants, les parents arrivèrent avec les mêmes questions. Ils parlent beaucoup plus fort. Puce avait un peu peur, j’étais aussi désorienté face à ces escogriffes gesticulants, prompts à vous saisir par le coude ou à vous flanquer de grandes claques sur l 'épaule pour appuyer un propos. Au bout d’une vingtaine de minutes de discussion, le plus grand et le plus gros de mes Romains, un colosse musclé, trapu, velu, inexplicablement père du plus chérubinesque de mes petits ambassadeurs, me propose un « gorgettino », un petit verre.

Détail en passant, à Rome, on peut très bien en dehors des heures de repas n’entrer dans un restaurant que pour boire un coup, et l’on paie dans les 5 francs un litre de vin blanc pas crade. Nous nous retrouvons à dix autour de la table, à discuter bruyamment entre deux petits gorgeons. On me fait parler, on s’esclaffe, on me flanque des claques sur l’épaule, puis le colosse de tout à l’heure me demande : « Où dors-tu cette nuit ? »

- Probablement à l’hôtel, juste là sur la place.

-Tu es fou, il est trop cher, ça va te coûter au moins dix mille lires pour la nuit. Viens chez moi ! »

Ainsi, nous nous retrouvâmes, Puce et moi, adoptés par une famille romaine, Pietro et Marisa Polce, et leurs deux fils Mauro et Stefano.

« Ce soir, tu prendras le lit de l’un des garçons. Demain, on ira acheter un lit pliant pour toi.

- Mais, il faut que je parte samedi matin, que je retourne à Ancone prendre le bateau !

- Non ! tu restes à Rome, qu’est ce que tu veux faire chez les Arabes ? Ici, tu as du soleil, tu as Rome à visiter, dimanche, on ira tous se baigner à la mer… ».

J’ai le plus grand mal à faire comprendre que Puce et moi sommes bien décidés à poursuivre notre route jusqu’en Orient et que, bien sûr, c’est idiot, mais parti comme on est, on ne veut pas, on ne peut pas s’arrêter à Rome. Samedi matin maximum, et puis via…

Pietro regarde sa femme d’un air songeur, je le crois rendu à mes raisons. Or, le lendemain midi, en rentrant de promenade, je trouverai un lit pliant dans la salle à manger…

Levé tard le lendemain, je vais rejoindre les enfants dans les jardins de Mécène, qui surplombent le Colisée. Les voilà qui s’installent à trois sur Puce, brandissant la bannière « Forza Roma » des supporters de l’équipe de foot de Rome. Cela me fait bien rire. Soudain, derrière nous, une voix forte d’adulte se met à vociférer : « A bas Rome, vive la Juventus ». Au ton de la voix, je crois avoir affaire à un fanatique agressif, en fait, c’est un quinquagénaire à l’allure placide qui s’approche et dit : « Vous savez, c’était pour plaisanter ».

Montrant Puce du doigt : « Je n’ai jamais vu une moto aussi petite et aussi bien faite ! ».

Une heure plus tard, alors que je me promenais avec mes petits guides dans une autre partie de la colline Oppio qui est, traditionnellement, le repaire des partisans du MSI qui est disons très à droite, l’un de ces « redoutables fascistes » s’en prend à moi, mon gros appareil photo lui ayant fait croire que j’étais un de ces « porcs de la R.A.I » de la télé italienne, qui sont de dangereux gauchistes aux yeux de d’un MSIste.

Mon accent français et mes fautes de grammaire lui ayant fait réaliser son erreur, il me prit par l’épaule et me fit un long et patient discours sur la décadence italienne et les moyens d’y remédier.

Lorsque nous rentrâmes déjeuner, Pietro et Marisa me demandèrent : « Alors, c’est beau, Rome ? Je répondis : « Fantastique ! ». Mais ce n’est pas aux Thermes de Caracalla, ni au Monumento Olivetti que je pensais. Que Rome soit belle, je m’en foutais presque complètement. Seulement, je commençais à sentir que je m’y attachais, et cela me faisait un peu peur…

A Rome, comme dans la plupart de l’Italie, tout va toujours de travers. Le spiccio, les pièces de monnaie, manquent, car les pièces de 50 et 100 lires arrivent à valoir plus au poids de leur métal que la somme marquée dessus. Il n’y a donc pas de monnaie, souvent on la remplace par des jetons de téléphone, des timbres, des cartes postales ou des bonbons. Il y a toujours une grève de ceci ou de cela, ou une panne d’autre chose, malgré cela, « si vive », on vit, on blague, et quand on se plaint, c’est presque toujours en riant à moitié.

Le soir, après dîner, on va entre hommes au restau du coin, non pas pour re-dîner, mais pour jouer des bouteilles de Frascati aux cartes avec des copains du quartier. On rigole, on s’engueule comme dans un film de Pagnol, même si l’on ne peut pas couper à cœur quand on joue à sette e mezzo, c’est le bonheur.

Quand d’aventure j’ai quelque chose à acheter, impératif d’y aller avec l’un des gamins « comme ça, els commerçants savent que tu habites chez nous et tu as 10% de réduction ».

J’ai l’impression que Rome a deux enfants de plus, Puce et moi. Si nous continuons, trouverons nous une autre ville qui nous adopte ainsi ?

Samedi matin, je posai la question à Puce. Fallait-il continuer, retourner à Ancone, prendre le bateau puis faire encore quatre mille bornes de route, ou rester là, avec notre nouvelle famille, et couler des jours tranquillement heureux ?

Que nous importe, au fond, hein Puce ? Ulysse a bien parcouru les sept mers pour s’apercevoir que le bonheur l’attendait dans sa propre maison. Est-ce nécessaire de …

Puce, pour une fois, fut catégorique :

« Ulysse a vu sept mers, tu ne m’en as montré qu’une ; alors, si tu veux, concluons un marché : montre–moi sept mers, et je te révélerai une grande vérité ».

Quand reviendras-tu ?

Mes amis me regardent un peu tristement. J’en ai gros sur la patate aussi. Je réponds : « Bientôt ».

C’est ce que l’on dit lorsqu’on ne sait pas. Combien de gens a-t-on quittés en disant : «A bientôt ? ». On m’a donné un plan de Rome avec notre chemin tout tracé, mais Rome est comme toutes les grandes villes : on s’y perd. Il nous faudra deux heures pour enfin trouver la Via Salaria qui nous ramènera à Ancone. Je bougonne un peu : sept mers, où veux-tu que je te trouve sept mers, ma pauvre Puce ?

Puce ne répond rien. Elle savoure silencieusement sa victoire. Sept mers… A vrai dire, je ne sais pas trop où je vais les trouver, mais il n’y a pas trop de soucis à se faire : des mers, il y en a partout, alors roulons, roulons…

En fin d’après-midi, tranquilles, nous arrivons à Ancone. Je gare Puce sur le port, à côté d’une monstruosité de 900 Kawasaki venue de Suisse. Ma Pucette a vraiment l’air microscopique près de cette grosse chose pleine de cylindres. Croyez-vous qu’elle soit intimidée ? Point du tout !

La voilà qui se met à entreprendre la 900. Vous venez d’où ? Ah ! Du canton de Vaud ? Mohâ, je viens de Paris, ma chère ! Comment trouvez-vous l’Italie ? Follement pittoresque, n’est-ce pas ? Avez-vous vu Rome ? Non ? Quel dommâââge ! Voyez-vous, il n’y a pas cinq minutes, je disais à mon khâvalier…

Je me retire discrètement, laissant Puce snober la grôsse moto comme elle veut. Il reste à régler les formalités d’embarquement. C’est chose vite faite et, pour passer le temps, en attendant l’heure de monter à bord, je m’amuse à lire l’espèce de contrat d’embarquement qui figure sur notre billet. Hébin, c’est pas vraiment rassurant.

En gros, la compagnie maritime est responsable de nous en toutes circonstances, tant qu’il n’arrive rien. Si d’aventure quelque malheur advient, sa responsabilité s’en trouve par le fait même dégagée. Dire qu’il me faut confier ma Puce à moi, qui ne sait pas nager, à des gens qui déclinent toute responsabilité en cas « d’actes de Dieu », article 4, paragraphe B du contrat d’embarquement…

A neuf heures, la file des candidats au départ commence à se mouvoir ; On nous guide vers une espèce de soute qui n’ouvre que sur la coque du bateau. Puce va rester dans ce piège à rats pendant trente-six heures, quelle tristesse… j’arrime mon petit animal à une grosse tuyauterie de je ne sais pas quoi, un sandow pour tenir la roue avant, un pour la roue arrière, un au guidon, un ici, un là. Un matelot à la porte de la soute, commence à m’invectiver parce que je traîne trop. Aspetta un tantitto, per piacere ! Ils ont vraiment l’air pressés, pourtant il reste une demi-heure avant le départ, faut pas pousser. En fait, le bateau partira avec trois heures de retard…

Je passe la moitié de la nuit, couché sur le pont du bateau –c’est moins cher si l’on dort sur le pont- à penser à la Puce, ficelée dans les soutes aux côtés d’une Mercedes teutonesque à qui, je le sais bien, elle ne daignera pas adresser la parole. Trente-six heures sans parler à personne…

Le mal de mer, rien à craindre. L’adriatique, en été , est à peu près aussi agitée qu’un pot de graisse consistante. Les sandows… J’aurais dû en mettre plus, si par impossible on avait gros temps, je ne pourrais même pas vérifier l’amarrage de Puce, les soutes ne communiquent pas avec l’intérieur du bateau… Sale C… de matelot de mes noix qui m’a pas laissé finir alors que le rafiot s’est barré trois plombes à la bourre.

Nénesse, va ! Et puis si l’on coulait, Puce resterait coincée là dedans, noyée comme un rat, ce n’est pas possible… une moto qui a séjourné dans l’eau de mer, comment peut-on la soigner ? Bah, si elle ne reste pas trop longtemps, on démonte tout, on nettoie tout, on change tous les roulements, tous les joints d’étanchéité, tout ce qui est en caoutchouc, si elle reste longtemps, il y a la rouille… Combien met-on de temps à récupérer l’épave d’un bateau coulé ? Et puis d’abord, cherche-t-on à la récupérer ? Je me vois déjà en homme-grenouille, sondant l’épave du « M.S Patra », explorant les soutes. « Puce, me voilà, je viens te sauver ! ». Je me vois la démonter, la soigner, attention à ne pas oublier d’enlever le circlip en bout de barillet de sélection avant de séparer les deux carters-moteur sinon… Crac ! Le carter se fêle, toute ma Puce se désintègre, tombe en morceaux, le moteur, couvert de coquillages, se désagrège sous mes doigts, l’huile glacée coule sur les mains… Un éclair… Puce !

C’est le soleil qui m’a réveillé. Le M.S Patra se promène peinardement sur l’Adriatique. J’ai mal dormi… Il fait beau. Il est … Mhh… Huit heures douze, et le soleil, un soleil tout blanc, froid, chatouille mes bras qui sortent du sac de couchage que j’ai acheté à Rome, ah oui ! Rome… Hier matin encore… Puce !...

Ah ! C’est vrai… Puce est dans la soute-piège à rats, je ne la verrai que demain matin, quand nous arriverons à Patrai. Pas eu de tempête cette nuit, ça m’aurait réveillé. Mollis pas, Puce, dans vingt quatre heures, non… Vingt sept, je viendrai te délivrer… La moitié des passagers est déjà en train de s’agiter…

Le dépliant de l’Helit, Hellenic Italian Line, annonce pompeusement que notre voyage « peut être considéré comme une mini-croisière ». En fait, nous sommes sur un rafiot d’économiquement faibles, un barlu militaire reconverti en somptueux trans-adriatique, comme le trahit une plaque « Arsenal de Brest, 1953 ». Il s’appelait alors le Pierre Loti.

Eh bien ! Cela ne fait rien ! Ayant lu le mot magique croisière sur le dépliant, une petite armée de Gérââârd et de Mârie Chantâl, qui se croit sans doute sur le Mermoz, le Christina, je ne sais quoi de friqué, est en train de fourbir son attirail. Lunettes noires grosses comme des hublots de transatlantiques, shorts et T-shirts Acapulco 1974, crèmes solaires à l’huile de coude, tout y passe !

A côté de ces pupazzi de pacotille, il y a les habitués de la ligne qui ne confondent pas l’Orient Express et un train de banlieue et roupillent. Au dessus de ma tête, un Italien solidement charpenté, à la peau tannée comme du vieux cuir, barbe de trois jours si dure et drue qu’elle pourrait servir de brosse à bougie, émet des ronflements sonores, francs, clairs, modulés. Si Herbert Von Karajan l’entendait, il lui ferait un pont d’or. Pour ma part, je passe ma journée sur le « Manuel du parler arabe au Moyen-Orient » ouvrage de Jean Kassab, publications du Centre Universitaire des Langues Orientales Vivantes, série 6, Tome VIII, y’a pas de quoi, c’est cent balles. J’me suis tapé cinq mois de cours de dialecte à Langues O’ pour apprendre à prononcer Allah correctement. J’aime bien être traité d’égal à égal dans les pays plus pauvres que le mien. Plutôt être pris pour un immigré clandestin que pour un touriste.

Mon âme était déjà au Moyen-Orient. Je vis à peine revenir la nuit…

Dernière édition par cobalt57co le Ven 18 Jan 2013 - 0:17, édité 6 fois

cobalt57co

-

Nombre de messages : 11732

Age : 55

Localisation : Nouméa

Moto : T'es de la police?

Humeur : Bonhomme...

Date d'inscription : 27/02/2009

titi-l'anar88 aime ce message

Re: Fred Tran Duc - La carte postale du bout du monde

Re: Fred Tran Duc - La carte postale du bout du monde

C’est une certaine agitation sur le pont qui m’éveille, nous approchons la terre. Le temps d’acheter quelques inutilités hors taxes à bord, nous arrivons, nous sommes arrivés à Patrai. Les bagages de Puce et les miens sur l’épaule, j’attends la passerelle. Bousculant de ci, de là, je me fraie un chemin jusqu’au quai et me rue dans la soute qui enferme encore ma Puce bien-aimée. Elle est là, toujours arrimée. Intacte ! J’ai envie de danser de joie. Fébrilement, je récupère mes sandows, je remets mes sacoches cavalières, mon casque, mes gants…

Au premier coup de kick, Puce donne de la voix. A nous la Grèce, balbutie-t-elle dans un petit nuage de fumée bleue. A la douane, la gabeloutte inscrira sur mon passeport « avec moto Yamaha n° 6676 EG 92 », et officialisera le tout d’un coup de tampon décidé. Pour Puce et moi, ce sera en quelque sorte un deuxième mariage.

Patrai-Athènes, 222 kilomètres, ce n’est rien, un tiers de saut de Puce ! Le saut de Puce sera ma mesure de distance pour ce voyage. On commence à « sentir son fessier » sur Puce au bout d’une dizaine d’heures, soit 600 kilomètres.

Nous prenons ce que les Grecs appellent l’autoroute. De deux choses l’une : ou ce n’est pas une autoroute, ou bien les Grecs n’ont pas la même conception que nous de ce genre de voie de communication. Pour nous, il s’agit au moins de deux routes à deux voies séparées par un terre-plein central.

L’autoroute Patrai-Athènes a tantôt deux voies dans chaque sens avec terre-plein, tantôt deux voies sans terre-plein, tantôt une voie dans chaque sens sans rien du tout. Cela dit, il n’y aucun feu rouge et un péage de temps en temps, ce qui fait dire que c’est une autoroute. Quoi qu’il en soit, pour nous, c’est la joie : il fait beau, nous sommes en Grèce, les bas côtés sont de terre dure et de pierre sèche, mais, de temps en temps, un buisson compact nous envoie un filet de senteurs méditerranéennes… Enfin… Pas méditerranéennes, en fait, puisque c’est la mer ionienne, notre seconde mer, que nous laissons dans notre dos, mais vous connaissez cette odeur des buissons du Sud-Est de la France, qui vous picote le nez à travers la chaleur… Eh bien ! C’était comme ça.

A une soixantaine de bornes de Patrai, nous nous arrêtons pour faite le plein de Puce, et j’en profite pour boire un petit coup. Survient un bon français moyen, avec sa femme et ses deux enfants, le plus jeune dans les bras de Bobonne, a le visage recouvert d’une pâte blanchâtre, remède probable contre les coups de soleil. Pauvre moutard ! Avec cette gangue cadavérique, il a l’air de Frankestein. Le plus âgé des fistons regarde Puce d’un œil curieux et dit à l’auteur de ses jours « Dis, c’est un français ! ». Bonne pomme, je commence à discuter avec le brave homme qui me dit avec une lueur de reproche dans les yeux : « Décidément, on voit des Français partout ! ».

Eh oui ! Parti avec sa smala dans sa Simca 1500, destination la Grèce, le bout du Monde, quoi, Gugusse aurait voulu être le seul citoyen de la Démocratie Gauloise (sans blague, Galliki Dimokratia, c’est le nom officiel de la France en Grèce) dans ce pays lointain.

Puce et moi étions les envahisseurs, les gâcheurs de congés payés héroïques, ceux qui viennent débomber le torse du vaillant pionnier qui, rentré le premier septembre au siège de la Société générale des entreprises Connexes, dira à ses inférieurs hiérarchiques, en roulant moralement des épaules : « Cet été, on a fait la Grèce… ».

Nous voilà repartis, pour une séance de bourre-bus. La bourre-bus est un sport exaltant. En Grèce, il doit y avoir une seule ligne de chemin de fer. Tout le reste est desservi par autobus.

Ce sont souvent de vieilles trapanelles qui néenplus, pètent le feu, bardées d’icônes, de franfreluches, de portraits du président Caramanlis (il y a peu de temps, c’était Papadopoulos) qui emmènent de ville en ville des cargaisons parfois impressionnantes d’humains, de bagages, de cabas, le tout à bonne vitesse. Puce et moi, on a beaucoup aimé la bourre-bus. On voyait venir de loin les bus et, dès qu’ils nous dépassaient, on changeait de file pour se mettre en aspiration derrière.

La traînée aérodynamique d’un bus, même s’il n’est pas grec, correspond à celle d’un troupeau d’éléphants, d’où l’opportunité pour une moto de petite cylindrée, d’augmenter considérablement sa vitesse de pointe, et de dépasser le bus au premier virage un peu difficile. Le bus reprendra l’avantage en ligne droite, où au début des montées où son inertie lui conserve plus longtemps sa vitesse, mais il y a toujours moyen de le repiéger ensuite, on peut ainsi rouler des heures ensemble, un coup à toi, un coup à moi, et tout le monde s’amuse. Cela a duré comme ça jusqu’aux faubourgs d’Athènes.

Athènes… Zut ! Encore une ville éternelle ! Au premier abord, c’est une ville comme une autre, au second… Aussi. Paris en moins prétentieux et plus ensoleillé ; soudain, au détour d’une rue, boum ! The monument. The truc, guicheté, entouré, surveillé, colossal, super-big, le choc. Prenez vos billets…

En août, les touristes sont omniprésents, et tout est prévu, orchestré, pour les accueillir… et les saigner. Normal, d’ailleurs. Celui qui vient d’un pays riche dans un autre qui l’est moins ne doit pas venir pour être radin sinon quoi ? La vraie Grèce doit être visible au printemps ou en hiver.

Puce et moi ne sommes pas là pour ça. Nous comptons nous arrêter ici un jour pour raison sanitaire. Puce pour que je lui fasse une révision générale, et moi pour me faire vacciner contre le choléra, car sans vaccin anticholérique, pas de Moyen-Orient. Le premier hôtel du côté de la gare est le bon…

Le lendemain matin, en prenant le chemin du centre de vaccination, nous faisons connaissance avec la circulation athénienne. Elle est basée sur un organe vital, le vecteur des joies et des peines, de saluts et des injures, j’ai nommé :

LE KLAXON !

Le dieu Klaxon est adoré dans tout l’Orient : il est le saint patron de tout ce qui roule sur terre. En Grèce et en Turquie, en Syrie et en Jordanie et même au-delà sans doute, un véhicule n’est déclaré en panne que lorsque son klaxon ne fonctionne plus.

On klaxonne lorsqu’il y a du monde, pour saluer, pour avertir de sa présence. On klaxonne lorsqu’il n’y personne pour meubler sa solitude. On klaxonne en ligne droite à la manière des chauves-souris, qui jettent un cri pour que sa réverbération signale les obstacles ; on klaxonne en virage pour couvrir le chant lancinant des pneus. On klaxonne comme on rit lorsque l’on est gai, on klaxonne pour ponctuer, comme d’un sanglot, ses chagrins. On klaxonne sa joie, sa tristesse, sa mélancolie, sa peur. On klaxonne comme les enfants chantent, lorsqu’ils marchent seuls la nuit, pour éloigner le croquemitaine et autres mauvais esprits. Je klaxonne pour que l’univers entier sache que j’existe. Je klaxonne pour que l’on sache que la mort court à mes basques et me rattrapera un jour. Je klaxonne parce que je veux vivre. Je klaxonne, donc je suis…

Dans cette rumeur klaxonéenne, il devient difficile de communiquer. Si vous voulez insulter un maladroit, un malveillant, ne klaxonnez pas ! Votre cri dérisoire se perdrait dans la grondeur permanente. Alors quoi ? Les Athéniens-à-moteur ne peuvent-ils point communiquer entre eux ? Mais si, capoundediou ! Lorsque les organes auditifs sont saturés, il reste le langage des signes.

Je me suis documenté. J’ai acheté un livre sur le grec « gestuel ». En effet, j’avais remarqué que, parfois, les Grecs appliquaient une ou deux mains ouvertes sur leur pare-brise. Pas pour désembuer ! Tout simplement parce qu’en grec gestuel, la main ouverte tendue vers quelqu’un signifie « va en enfer ». Les deux mains « va deux fois en enfer ». En situation non-automobiliste, on peut amplifier la malédiction en y ajoutant un ou deux pieds, ce qui correspond à envoyer la victime trois ou quatre fois en enfer.

Ces damnations triplées et quadruplées ne sont hélas que peu employées dans la circulation, car l’expérience l’a prouvé, même un Grec ne peut contrôler efficacement son véhicule avec les deux pieds et les deux mains contre son pare-brise.

Ce langage muet m’a beaucoup frappé. Plus Puce et moi irons vers l’Orient, plus il prendra d’importance. J’apprendrai par la suite que l’on peut être explicite, éloquent, en gardant la bouche fermée, mais ça, c’est une autre histoire…

Voilà, nous quittons déjà Athènes, nous n’y sommes restés qu’une soirée, une nuit et une matinée. Ma piqûre anticholérique, je l’ai à peine sentie. La révision de Puce, une formalité : tension de chaîne, réglage des freins, garde de l’embrayage, avance à l’allumage, graisse un peu partout, de la broutille en somme.

Sitôt après déjeuner, nous sommes partis pour Salonique. Salonique n’est guère qu’à 500 kilomètres, un petit saut de Puce, quoi. La route à péage est bonne, il y a du soleil, beaucoup de soleil, si bien que je décide de motocycletter à la grecque ou presque. En Grèce, on roule à moto sans casque et en chemise, voire torse nu. Je retire donc ma veste, mais garde mon casque tout de même… Une demi-heure après, une soudaine brûlure à l’épaule, juste au dessus de mon vaccin anticholérique. Ouillouillouille !

Vite à moi le bas-côté, je retire mon T-shirt, une guêpe déjà morte en tombe. Vaccin plus piqûre de guêpe, je repars avec une épaule gauche raide comme du béton. Lorsqu’il faut lever le bras pour regarder l’heure à ma montre, ce sont les grandes douleurs.

De rage, lors d’un arrêt essence-pipi, je fourre ma toquante dans mes bagages. Ce faisant, sans le savoir, je m’orientalisais. Histoire de passer le temps, il me vient l’envie de faire la course avec un camion. Un beau gros me dépasse, je déboîte et me colle derrière, mais Puce me fait remarquer : « tu as vu son chargement? ». Il s’agit de gros ballots de laine ou de coton, pas vraiment bien arrimés.

Elle a raison, la Puce. Pas vraiment prudent de se coller derrière ce genre de loustic. Nous le laissons filer seul, pour le retrouver, quelques dizaines de kilomètres plus loin. Passant sous un pont trop bas, il a accroché ses ballots dont la moitié est épandue sur la route..

« Qu’est-ce que je disais- fais Puce d’un ton professoral- tu me conjugueras je ne jouerai plus avec les camions à tous les futurs jusqu’à la fin des temps !!! ».

De fait, au-delà de la Grèce, je n’ai plus joué avec les camions. Enfin, presque plus, beaucoup moins, quoi…

Il commence à faire nuit. Là se présente un problème non prévu : les moustiques. Un brouillard, un mur de moustiques. On a vraiment l’impression de rouler sous une chute de neige. En l’espace de dix minutes, la bulle de mon casque devient opaque, le phare de Puce n’éclaire plus rien, nous marchons au radar. L’entrée dans Salonique est un vrai rodéo. Faubourgs sombres, des passages à niveau, des nids de poule partout. Entrés dans Salonique elle-même, Puce et moi poussons un gros soupir.

Thessaloniki, c’est un nom de ville qui m’a toujours plu. Y’a pas, ça fait historique, ça fait lointain, c’est comme Bagdad, Tombouctou, Ouagadougou, Phnom Pen, ça sonne !

Pour Puce et moi, c’était déjà la porte des pays lointains. Salonique, tu te rends compte, Puce, nous sommes déjà arrivés à Salonique, c’est-y-pas beau, tout de même?

« Et mes sept mers ? » répond Puce aussi sec.

Je m’offre une bouffe du soir commak, avec la chose que j’aime le plus en Grèce, la salade de poivrons verts, d’oignons, de tomates avec une sorte de fromage de chèvre ou de brebis, j’sais pas trop. Le feta, quoi !

Deux heures ensuite, deux heures pour trouver un hôtel qui ait à la fois de la place pour moi et un garage couvert pour mettre ma Puce à l’abri de la pluie (on ne sait jamais) et des voleurs (il y en a partout).

Faute d’en trouver, je saucissonne Puce à un arbre avec la chaîne antivol que, Dieu merci, j’avais emportée. Une belle, bien grosse, bien musclée, bien rébarbative, avec un cadenas Yale théoriquement à l’épreuve des guerres de religion, secousses sismiques et autres révolutions culturelles.

Ah ! Se réveiller dans une chambre d’hôtel, et mettre une longue seconde à réaliser où l’on est ! Se dire : au moment présent, personne que je connaisse ne sait où je suis. Pas de téléphone qui sonne à baise-heure, « Viens vite, y’a ça et ça à faire, y’a machin qui veut te voir urge urge », pas de note d’ électricité, pas de convocation à la commission de retrait de permis de conduire, pas de, pas de…

Allongé sur mon lit, dans ma chambre d’hôtel de Salonique, je me marre. Je les ai bien eus. Envolé, je suis. « Où est-il, que fait-il ?» (grosse voix) Je glande !

Je ris comme un fou dans mon lit de fer, qui se met à onduler en grinçant au rythme de ma rigolation comme si je peenais comme un book. Si quelqu’un passe dans le couloir, il va penser que l’hôtel abrite un fou dangereux ou un zob-cédé scesçqüel. A cette pensée, je ris encore plus fort.

Oh, je sais, toutes les tristesses et autres emmerdements dont je me délie attendent patiemment mon retour. M’en fous ! Après cet instant, le déluge ! Et je ris encore…

Salonique, c’est déjà la porte de la Turquie. C’est très peuplé, bruyant, les rues sont pleines de commerçants divers, la moitié ayant pignon sur rue et l’autre pognon sur le trottoir.

Je passe ma matinée à déambuler dans les rues. Une envie d’acheter une de ces icônes toutes dorées splendidement baroques à tel endroit. A tel autre, une heure d’arrêt pour regarder les gens vivre et passer.

Soudain, dans la rue, que vois-je ? Une Puce !!! Une petite moto du même modèle que la mienne, mais couleur orangé. Ma première impulsion est de me précipiter dans la rue pour parler au puciste. Puis, je m’arrête. C’est un bonhomme d’une quarantaine d’années, l’air occupé et rébarbatif. Je le laisse partir, interdit, et retourne voir ma Puce à moi, papillon bleu attaché à un arbre.

« Tu sais, j’ai vu une autre Puce

- je l’ai vue aussi…

- Elle avait l’air d’aller au boulot, t’aurais vu le pilote, sérieux et tout, triste, quoi.

- Cela ne m’étonne pas, tu n’a pas vu ? C’était une Puce rouge… »

O Puce décadente !!!

Nous quittons Salonique. Dieu merci, nous n’y sommes pas restés suffisamment pour nous y attacher. C’est ça le drame du voyageur. Dès que l’on reste assez longtemps en un lieu pour y assimiler un tant soit peu le mode de pensée, les coutumes, on s’y attache.

Si l’on veut voyager loin, il ne faut s’arrêter nulle part, nulle part ! Nous partons plein pot, pour fuir cette impression que si nous étions restés, peut-être…

O joie ! Des virages, des virages de Puce, bien serrés, des esses, des doubles-esses, sur une route aux gravillons saillants, qui accrochent nos pneus comme des ventouses.

Allah ! Quel pied, quelle folie, on fait racler les sacoches dans les virages. Cela fait « crooooonch » à gauche, puis à droite, on est heureux, Puce et moi. Puce, c’est la Yamaha 4 qui gagna des championnats du monde. Moi, je suis Phil Read, son chevalier servant. Hailwood est devant nous… Attends, puce, à Craig Ny Baa, on lui fait l’intérieur, et à nous un nouveau titre de champion du monde. Et ric, et rac, Hailwood est derrière nous maintenant.

Nous arrivons à … MEGA PISTON !!!

Un frisson me court le long de l’échine. C’est pas vrai, je n’ai pas vu ça…

Pourtant, sur un panneau indicateur, j’ai bien cru lire MEG PISTON.

Meg. C’est Megalos, en grec cela veut dire gros. Piston… C’est un piston !

Mega Piston, ce doit être la ville, la cité, le pays, le paradis du gros piston, du moteur monocylindre, le Gromono. Arrête-toi, Puce ! Nous avons un pèlerinage à faire… Demi-tour… O prêtres impénitents du Gromono, votre terre promise existe, quelque part entre Salonique et Alexandroupolis, la porte de la Turquie… Genou à terre, je baise la terre sacrée de la cité de Mega piston. C’est la rédemption de tous les monos, dont Puce et moi sommes en ce moment les ambassadeurs avec nos 72 cc et nos 47/42 mm d’alésage/course. N’est-il pas de coutume, lors de la grande rédemption, d’envoyer en ambassadeur son messager le plus humble ?

Puce et moi repartons élevés, transportés. Le contact de la terre sacrée nous a apportés tous les répits, toutes les consolations. Nous ne roulons plus, nous volons. Nos pneus ne reposent pas sur le sol, ils l’effleurent. Nous évoluons en un constant miracle. A nous les vents ! A nous les airs ! A nous les cieux !!!

Nos trajectoires sont impeccables, étonnante notre vitesse. Gauche, droite, gauche, droite. Nous avons dépassé les lois de l’adhérence. Un bout droit, je colle mon menton sur le réservoir, la barre de renfort du guidon me bouche la vue, n’importe, Dieu nous guide, la baraka nous sert de bâton d’aveugle. Banzaï !!!

Une bosse fait cogner mon menton sur le réservoir de ma Puce transgalactique. La réaction au choc me fait relever la tête, j’entrevois un trou… Un trou… Plutôt un nid de poule… de très grosse poule… De poule monumentale. Un ravin, un gouffre, un aven… Énorme, colossal, extra terrestre. On ne passe pas !!!

Un réflexe vital, ancestral, touterrainesque… motard, me fait dresser sur les repose-pieds, jambes semi-fléchies, bien en arrière, la pointe de mes fesses effleurant le jerrican à l’arrière de la selle. La roue avant passe, puis c’est la grande secousse, l’explosion, les sacoches cavalières se redressent comme les oreilles d’un cocker en pleine course, chargées comme elles sont, leur mouvement semble amplifier le décollage de la moto. Mirage IV en bout de piste d’envol, éteignez vos ceintures, attachez vos mégots, nous flottons, nous volons, au ciel quelques nuages transparents nous appellent. Puce, voilà la fin de nos peines. L’infini sans bornes nous aspire, si haut, si haut…

Et, lors de son vil échafaud, le clown monta si haut, si haut,

Qu’il creva le plafond de toile

Au son du cor et du tambour

Et le cœur dévoré d’amour

Alla rouler dans les étoiles…

(Volé à Banville, je crois)

« Tout ce qui monte devra descendre tôt ou tard ». Ce postulat nous vient de deux philosophes méconnus qui connurent, toujours ensemble, des hauts et des bas. Roux et Combaluzier s’élevèrent aux cieux le 8 mai 1771, jour de l’ascension : comme on ne savait pas encore se servir de l’électricité, ils moururent de faim, bloqués entre deux étages…

Cet implacable postulat nous tracasse, Puce et moi… Lorsque notre roue arrière a tapé le bord de ce fichtredieu de trou , on a décollé bien haut, à croire que nous allions échapper à l’attraction terrestre et partir vers une autre galaxie. Hélas, nous n’avions pas pris assez d’élan, au bout d’une très longue seconde, notre parabole ascensionnelle commence à s’infléchir. Il va falloir songer à l’atterrissage, en rappel sur le guidon, jambes semi-fléchies et le regard fixant la ligne bleue de l’Istrandja, car de la Grèce on ne voit guère les Vosges, ce qui ne facilite rien …

Notre atterrissage est quelque peu clownesque : lors de la première prise de contact avec le sol, les suspensions talonnent, leur détente nous donne l’impression de redécoller, et nous parcourons une trentaine de mètres avec une fourche avant qui pompe comme les suspensions d’une vieille 2 CV. Un coup d’œil en arrière pour vérifier que nous avons encore avec nous nos sacoches cavalières et notre réserve d’essence, et l’on ne s’arrête même pas, trop content de s’en tirer à si bon compte. Plus tard, à l’étape, je m’apercevrai que Puce a la jante arrière un peu en coin de rue. Stoïque, elle n’avait rien dit…

La route, entre Salonique et la Turquie, est vraiment … déroutante : cela va de la très belle à celle que l’on peut, je crois, appeler une piste. Tiens ! Tout à mes nids de grosse poule et mes megapistons, j’oubliais de vous dire ce qui fait le charme des rouets grecques, du moins de celles que nous avons prise, entre Patrai et Alexandroupolis, qui précède de peu la frontière turque : c’est la mer omniprésente.

Cette sacrée mer, on n’y échappe jamais longtemps, c’est à se demander si, au fond, la Grèce ne serait pas une mer avec quelques détritus de terre disséminés ça et là. Parfois, on ne la voit plus pendant une heure, on se dit « tiens, ce coup-ci, on l’a semée » soudain un virage, et crac ! On s’aperçoit qu’elle est toujours là, attentive, qu’elle suivait le voyageur, cachée derrière un pan de rocher. Si j’avais dû faire trempette à chaque fois que j’ai vu la mer, Puce et moi, au jour d’aujourd’hui, ne serions pas encore arrivés à Salonique…

Il y a aussi les stations à essence : de Patrai (port ouvert sur l’Europe) à Athènes, elles sont un peu comme cheu nous, mis à part qu’il y a à peu près toujours un bistrot attenant. A mesure que l’on s’approche de la Turquie, elles deviennent de plus en plus rares mais plus complètes, se doublent le plus souvent d’un restaurant. Par dessus l’odeur d’essence, vous sentez celle du graillou. Elles deviennent des oueds, des havres de grâce où l’on satisfait toutes les envies contractées au fil d’une longue étape : faim, soif, essence, pipi et j’en passe sans doute. En Turquie, beaucoup de stations-service font en même temps hôtel…